Logement populaire, collectivités et politiques publiques en contexte de crise

- Christine Auclair

- Jul 15

- 16 min read

Par Anne BURLAT, urbaniste architecte

Si, en France, la question du droit au logement interroge le logement social et son opérationnalité pour répondre à la diversité des situations, la poser pour un territoire urbain d'un Sud convoque immédiatement l'image emblématique du bidonville.

Ce mot a presque déserté les articles scientifiques dans leur objectif de préciser le sujet (habitat précaire, informel, spontané, etc.). Il est revenu sur le devant de la scène française en décembre 2024, martelé par les multiples commentaires, au passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte. Mot aisément compréhensible par tous, fort du sens des deux termes qui le composent, il est intrinsèquement associé d'images de tôles agglomérées, de ruelles boueuses ou poussiéreuses et de pauvreté. A la vue de ces habitats légers soufflés par la puissance des vents, une question s'est imposée d'elle-même dans les propos, sous la forme d'une évidence : "Et si les destructions de Chido étaient une occasion de reconstruire un environnement urbain plus sûr, plus digne ?".

Cet article trouve ses prémices dans cette folle question, que chacun a entendue, s'est posée. Pour l'aborder, nous avons souhaité établir des liens avec des réponses factuelles d'autres territoires à d'autres catastrophes. Car en fait, chaque fois cette question revient, tel un mantra, stipulant la table rase d'un territoire antérieurement habité. Or celle-ci n'est qu'illusion, elle ne peut exister. Les réalités de ces territoires ont toutes de profondes racines dans des processus endogènes.

De l'informalité

Le postulat initial est le constat que ces logements informels sont, avant tout et pour tous, une réponse à l’impossibilité de trouver une place dans le système urbain conventionnel[1]. L'in-formel est entendu comme l'impossibilité à intégrer le formalisme institutionnel en cours et non comme postulant une absence de forme, ce qui serait totalement erroné.

Le propos de cet article est ainsi double. Il s'attache aux enjeux de la difficulté à intégrer le formalisme (institutionnel), et en relation à la forme (de vie induite). Il se détache de la référence unificatrice à l'informalité : derrière une dureté de vie réelle, un quartier informel à Medellín, Nouakchott ou Mayotte n'a pas le même sens, pas les mêmes raisons d'être. Leur contexte institutionnel est difficilement comparable, tout autant que leur échelle de territoire, d'urbanité ou les situations individuelles.

Agir

L’usage d’exemples sans comparaison possible permet de mettre en évidence trois niveaux d'actions et de poser la question de leurs exclusions mutuelles ou de leurs (nécessaires) complémentarités dans les réponses apportées :

Les besoins des habitants - leurs réalités,

Le bâti - les logements,

La forme urbaine - le quartier ;

Ainsi que d'une modalité :

Le portage politique (ou son absence, sa faiblesse) des projets.

I - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, le relèvement d'une crise urbaine à BANGUI, 2013-16

La crise politique centrafricaine issue du renversement en mars 2013 du Président F. Bozizé, par la Séléka, ensemble de groupes rebelles, a évolué en guerre civile après l'intervention des milices anti-balaka venues faire chuter le Président de transition mis en place, M. Djotodja.

Plusieurs quartiers de la capitale, ciblés, ont été l'objet d'exactions visant à éradiquer leur population. La violence et les pillages ont presque rasé ces quartiers urbains, rapidement couverts par la végétation équatoriale (cf. photo satellite 2015). La proximité de l'emprise de l'aéroport au nord-ouest de quartiers ciblés (Fondo, Boulata, Sara-Yakité, entre autres) a permis à leurs habitants de s'y réfugier et d'y créer un camp temporaire. Afin de permettre leur réinstallation, les acteurs humanitaires se sont engagés dans la reconstruction d'habitations minimums (21 m2) que le gouvernement a critiquées et interdites, estimant qu'en dessous de 35 m2, une habitation ne pouvait être décente.

Derrière cette querelle qui n'a pas eu de réelle issue, se sont jouées plusieurs questions qui pourraient se résumer sur la considération donnée à l'habitat de ces quartiers populaires, jugés informels par le gouvernement. Intervient alors l'image de la mythique table rase : profiter de la libération de ces quartiers devenus centraux, par l'habitat populaire qui les occupait, pour édifier une ville moderne.

In fine, à aucun moment l'évolution de la crise humanitaire en crise urbaine n'a été identifiée, ne permettant pas une reconstruction pérenne [2]. Chaque acteur présent sur place a donné son avis. Les organisations humanitaires ont agi à leur mesure : la personne/le foyer vulnérable. Des (re)constructions d'infrastructures ont été réalisées. Des réflexions ont pris place, mettant en évidence la différence de point de vue entre acteurs humanitaires et gouvernementaux. Devant l'absence d'accord et d'actions, de coordination pour s'engager dans des processus opérationnels, rien n'a été réalisé en termes de programmation urbaine. Avec le temps et l'appui de programmes de retour à la paix, le calme est revenu, des habitants aussi, à leurs rythmes et sans doute pas tous. Ils ont, individuellement, reconstruit a priori sur leur ancien terrain, mais en l'absence d'étude, le brassage effectif est bien mal documenté. En 2024, la photo satellite ne diffère pas fondamentalement de celle de 2013 et la Banque Mondiale a engagé récemment un projet de développement urbain, le PROVIR (ciblant 4 villes en République centrafricaine, dont Bangui).

La situation peut ainsi être caractérisée par :

Un enjeu sur la forme (la taille du logement) issue de deux conceptions des besoins par deux acteurs différents : l'abri avec la possibilité d'agrandissement futur (ONG) ou la nécessité de disposer de deux chambres pour une vie décente (gouvernement) ;

Aucun travail sur la forme urbaine, mais des ambitions démesurées côté gouvernement avec un portage politique faible ;

Des financements exogènes dédiés aux actions humanitaires.

II - NÉPAL, la reconstruction post-séisme (2015) à LAPRAK

En réaction au séisme et à ses répliques du 25 avril 2015, un afflux massif de bonnes volontés et de dons sont arrivés au Népal : l'aide internationale. L'ampleur a été à la hauteur du capital sympathie, très personnel, pour ce petit pays himalayen. Le premier enjeu pour celui-ci a donc été de ne pas se laisser déborder et d'édicter le plus rapidement possible le cadre dans lequel la reconstruction pouvait se faire. Le premier temps dédié à l'urgence, puis celui de trouver les moyens d'évacuer les montagnes de gravats qui n'intéressaient personne, a donné du temps au gouvernement pour entrer dans ce processus qu'il souhaitait maîtriser. Compréhension et choix d'où l'appui international a été très présent et divers suivant la nationalité de l'expertise et des fonds.

Laprak est un village à proximité immédiate de l'épicentre, d'environ 500 foyers. Ses maisons ont été très durement touchées et les reconstructions effectuées traduisent parfaitement les différentes tendances à l'œuvre.

D'une part les premières interventions ont ciblé la reconstruction des maisons d'habitation, dans le village (cf. photos ci-dessous). Ainsi un chantier-école (Organisations non gouvernementales) en techniques traditionnelles a permis aux habitants du village de se réapproprier les techniques traditionnelles et le rôle des chaînages parasismiques pour reconstruire leur habitat. Parallèlement, de très nombreux inspecteurs népalais ont été formés par le gouvernement sur ces techniques, afin d'appuyer au mieux les reconstructions des habitants. Les transmissions plus ou moins bien comprises, l'introduction de matériaux industriels et un désir de modernité, ont parfois produit des constructions hybrides. Mais de manière globale, les résultats présentent une véritable qualité.

Enfin plusieurs projets d'équipements collectifs parasismiques ont été réalisés, toujours basés sur une construction traditionnelle plus ou moins réinterprétée.

D'autre part, le gouvernement a planifié et réalisé des reconstructions de nouveaux villages pour les plus touchés. L'ensemble a été conçu autour de la multiplication ordonnée d'un modèle de maison d'habitation. Ce dernier a fait l'objet d'un travail approfondi, en relation avec les formations en cours pour les reconstructions individuelles et l'habitat minimum. Le résultat (cf. photo ci-dessous) fait plus référence à un lotissement géant qu'à un village montagnard : il ne suffit pas d'additionner des maisons pour créer de l'urbanité. En novembre 2023, le nouveau village de Laprak ne présentait aucun signe de vie villageoise, par contre un lieu de restauration pour les trekkeurs de passage (tour du Manaslu) avait trouvé place.

La situation peut ainsi être caractérisée par :

Un travail important et très partagé sur la construction (technique) de l'habitat : Reconstruire de manière parasismique avec les matériaux disponibles, traditionnels.

Deux modalités d'interventions, chacune organisée entre une partie nationale qui a souhaité garder une maîtrise de l'ensemble et de l'aide internationale :

L'accompagnement pour une reconstruction individuelle sur site, complété par la construction d'équipements communautaires, avec une reproduction de la forme villageoise existante.

Une intervention gouvernementale, forte et sincère, pour la construction de nouveaux villages à partir de la répétition géométrique de la maison individuelle. Aucune réflexion sur la vie d'un village (la forme urbaine) n'a été menée.

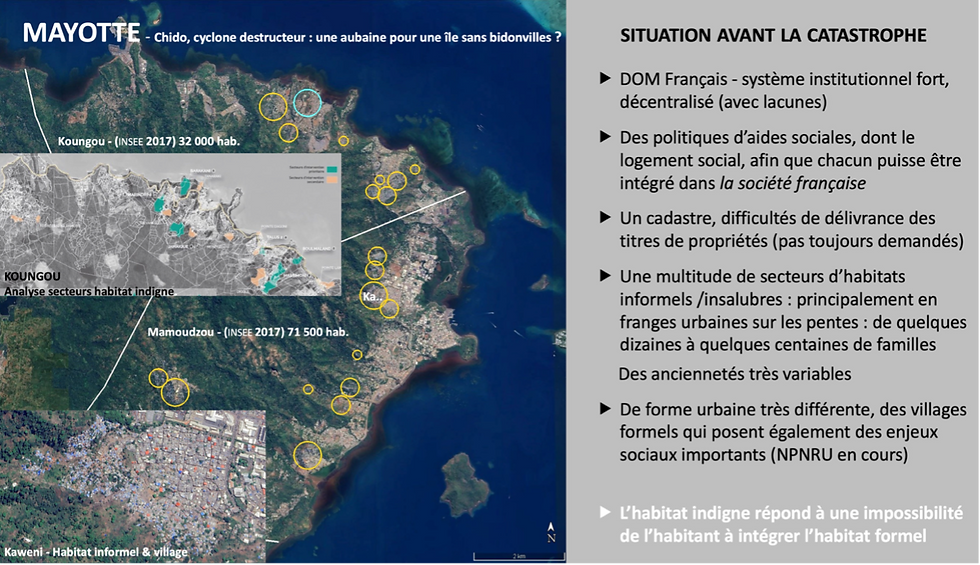

III - MAYOTTE, Chido, ou la prise de conscience imposée

Troisième contexte de cette présentation donc : Mayotte. Un cadre institutionnel totalement différent des précédents puisque Mayotte est un tout récent Département & Région d'Outre-mer de la France, pays qui a entre autres :

développé un système institutionnel fort et décentralisé,

mis en place des politiques d'aides, dont le logement social, afin que chacun puisse vivre dignement au sein de la société.

La situation conflictuelle qui a prévalu à la séparation politique de Mayotte de son archipel géographique (1975), suivi par une départementalisation récente et partielle (2011), sous un climat océanique tropical, a engendré le contexte territorial que Chido a traversé avec fracas ce 14 décembre 2024. Je ne rappellerai pas ici de chiffres témoignant de sa pauvreté ou de l'immigration structurelle, les médias les ont répétés à l'envi. Retenons que, si la croissance démographique de l'île démarre en 1960, depuis les années 1980 elle témoigne d'une régularité vertigineuse que rien ne freine avec une population qui a quintuplé en quarante ans.

Pour mémoire :

1958 : 23 360 habitants (ref. INSEE)

(+ 27 ans) 1985 : 67 200

(+ 38 ans) 2023 : 310 000

Cela signifie très opérationnellement que, si entre 2017 et 2023, l'INSEE recense 54 000 habitants supplémentaires, cela représente plus de 10 000 nouveaux foyers, donc 10 000 nouveaux logements, juste pour les six dernières années. Or l'offre de logements ne suit pas les besoins.

En conséquence, à Mayotte, d'une part, des quartiers informels se développement sur les franges urbaines dont la topographie, très vite raide, favorise la tendance à les exploser en une multitude de sites. D'autre part, la densification et la paupérisation des anciens villages (Kaweni, Majicavo, etc.) tendent à les assimiler aux quartiers informels. Mais leurs structures, cadastrées et en lien avec leurs formes urbaines respectives, posent des questions très différentes.

TOTEM

L'appel à propositions TOTEM (un Toit pour Tous en Outre-Mer) avait pour défi, "le développement d’une offre de logement à un coût accessible pour ces populations, sans pour autant transiger sur la qualité". Les cinq projets lauréats et mentionnés permettent de caractériser :

Un travail complet sur le bâti, avec adaptabilité à différents formats de logements et innovation de procédés constructifs,

Pas d'information particulière concernant d'éventuels besoins spécifiques des habitants, cette connaissance était donc confiée à la culture de l'équipe,

Un travail très inégal sur le plan de masse et la forme urbaine, échelle qui n'était pas spécifiquement sollicitée.

Pour ces deux derniers thèmes, seule l'équipe menée par Harappa se base sur un travail sociologique complet, où chacun a été rencontré. Le projet présente une forme urbaine travaillée, à une échelle d'îlot plus que de quartier (25 logements). Le projet Lauréat est, en adéquation avec l'appel à proposition, un excellent projet d'architecture d'un bâtiment d'habitat social sur une parcelle.

Enfin, si les coûts annoncés sont compris entre 900€/m2 et 1100€/m2 TTC (2022) de SdP (surface de plancher) en adéquation au programme, des sites d'agences concernées témoignent d'un coût global sans commune mesure :

AIR Architecture : 1,1 million HT pour 8 logements ToTem (490 m2 SdP) à Kaweni, soit 2 245€/m2

Et pour un projet comparable :

Julien Beller : 10 logements tiroirs à M'Barazi pour 1,6 million HT

A l'évidence, l'échelle d'intervention d'une dizaine de logements de projets dits pilotes ou innovants ne peut être la seule réponse à la question posée de la résorption de l'habitat indigne sur l'île.

KOUNGOU - Ne pas accepter l'habitat indigne : agir, apprendre, pour agir …

L'évènement déclic pour la ville de Koungou est l'éboulement du talus de Majicavo et cinq morts, en 2018. Il a mis en exergue une situation d'habitat indigne dans un secteur à risque. La stabilisation du talus a mobilisé les outils réglementaires d'une opération de RHI (résorption de l'habitat insalubre). Le parcours suivi par la commune entre 2019 et 2024 met en évidence un engrenage dont l'état des lieux en 2025 présente succès et risques.

La stabilisation du talus de Majicavo a été effectuée par une opération RHI réalisée en deux temps, 2019-2022 et 2023-(2026). Elle a permis :

de solliciter des outils financiers spécifiques (outils réglementaires de la politique de l'habitat) ;

de comprendre que le financement social en France, basé sur deux piliers, l'aide à la pierre et l'aide à la personne n'a été que partiellement implantée à Mayotte ;

de constater que les populations démunies ne sont pas en capacité financière d'accéder à un logement à loyer très social (LLTS). Et en réponse, avec les travaux suivant les assises d'outremer (2019), d'instaurer par décret (septembre 2021) un processus expérimental pour une durée limitée : le LLTSA (LLTS adapté) pour les DROM[3] de Mayotte et Guyane ;

de tester une mise en œuvre d'habitat : structure métallique préfabriquée (en Europe) type mécano, possible à édifier par des personnes non professionnelles (initialement étudiée sur financement EPFAM[4] pour ses projets à venir) ;

un travail avec les populations concernées et leur stratégie d'adaptation en réponse à un relogement temporaire imposé.

Capitalisation 2025 :

Le LLTSA est particulièrement difficile pour les bailleurs sociaux. Ils constatent ne pas pouvoir équilibrer leurs budgets au regard du coût réel de la construction à Mayotte et résistent à les intégrer, parlant de sous-logement. Suite à Chido, le gouvernement a prolongé la durée test sans qu'aucune capitalisation n'ait été réalisée.

Le modèle retenu inclut une part d'autoconstruction. Très adapté à l'accession à la propriété, il a montré ses limites dans ce cadre très social. Un foyer qui n'est pas en capacité de payer un loyer plus important n'est pas en capacité de terminer le logement, ce qui rend celui-ci plus rapidement dégradable, donc coûteux en gestion.

Pour la phase 1, le temps du logement temporaire a été très réduit dans un planning voulu maîtrisé et n'a pas posé de problème fondamental. La difficile confiance des habitants avec l'institution municipale a favorisé la préférence d'un relogement chez des proches, à proximité. Pour la phase 2, la commune riche de la MOUS du projet de Carobolé, a proposé des possibilités de relogement dans le village même. Ils ont été refusés par les familles (information donnée oralement, une capitalisation des études de MOUS[5] conduites serait nécessaire).

Un modèle en containers a été retenu pour les logements temporaires construits ensuite (2022). Si le coût est comparable aux maisons à structure métallique, leur mise en œuvre est plus rapide avec des finitions effectives. Ce modèle a été réutilisé (2024) pour les relogements suivants.

La commune a choisi de rester propriétaire des LLTSA de l'opération RHI[6] comme de ceux des villages-relais destinés au relogement de familles, Hamachaka (2022), Massimoni (2024). La gestion a été confiée à des gestionnaires agréés. Elle se révèle compliquée et les structures pas toujours à la hauteur. Une réelle étude de capitalisation sur les LLTSA construits s'avère nécessaire.

Une fois l'opération de RHI de Majicavo engagée par la commune, la décision a été prise d'avancer et de travailler l'aménagement entre le village de Koungou et ses équipements scolaires : collèges et lycée. Entre les deux, 50m. de dénivelé et le plus ancien quartier informel de Koungou, stabilisé avec le temps : Carobolé, 4,6 ha. L'application de la loi Elan a été sollicitée pour la libération du terrain, foncier public.

La volonté de la Mairie de garantir l'usage public de l'aménagement et donc d'en rester maître, ne permettait pas une construction en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Cette contractualisation est habituellement retenue sur l'île, car sans risque au cœur d'un marché tendu où l'invendu n'existe pas, au détriment des espaces publics urbains. Le permis d'aménager incluant une convention de concession pour les logements sociaux lui a été préféré et le groupement SIM (GIE-TOI) / Colas retenu. La fin des constructions est prévue pour 2029, soit un relogement temporaire nécessaire de cinq ans.

Sur 199 foyers concernés par l'éviction, 187 ont été enquêtés par la MOUS[7] qui a entre autres révélé que :

82 ont un chef de famille français (66) ou disposent d'une carte de séjour pluriannuelle (16),

Ces ménages ont accès aux allocations familiales et de logement, par contre aucune aide personnalisée au logement (APL) n'est versée dans les DROM ;

57 ménages ont une carte de séjour de 1 an, renouvelée annuellement, dont une large majorité est présente depuis de nombreuses années. Ces ménages sont exclus de toute aide sociale nécessitant un droit de séjour supérieur à un an ;

30 ménages sont en attente de régularisation sans être illégaux ;

30 ménages ne disposent d'aucun document et sont donc en situation illégale ou n'ont pas répondu aux sollicitations d'enquête.

La mairie a pu proposer une solution de relogement à 80% des foyers concernés, qu'un certain nombre ont déclinée. Des conventions loi Letchimy sont, début 2025, en cours d'étude avec la DEAL pour les compensations prévues. La commune valorise la garantie d'une priorité pour accéder aux futurs logements : LLTSA[8], LLTS, LLS[9] ou acquisition LATS[10], suivant les possibilités des foyers et avec déduction dans le montant, de l'indemnité légale. Pour ceux qui la choisissent, l'indemnité sera versée, synonyme de sortie de la prise en compte du foyer pour le relogement.

Capitalisation 2025 du projet urbain de Carobolé 2021-(2029) :

Carobolé est un réel projet urbain (conception : atelier les lieux fauves), un travail incluant différents types de logements sociaux (421 logements), dont 58 LLTSA, des espaces publics, plusieurs équipements (dont une école primaire) et des activités commerciales.

Les choix des services de l'État de (sur)valoriser le droit de séjour d'une seule année quoique renouvelable (certains habitants présentent un renouvellement sur 20 ans) excluent de fait une très large frange des foyers de l'aide à la personne, favorisant la création d'habitats précaires. L'absence d'APL, dans un DROM où les matériaux donc les budgets de construction, donc les loyers, sont plus élevés qu'ailleurs a également des impacts sur la solvabilité des ménages à accéder à un logement social.

L'ensemble du processus de projet met en évidence l'importance de la coordination entre acteurs, aussi bien en termes de confiance interne que de compétences sollicitées. Sans cette caractéristique, réel succès, le projet n'aurait pas pu voir le jour.

Pour autant, une fois le choix de la convention effectué, le temps des négociations pour la contractualisation a été supérieur aux prévisions (dont la difficulté pour le bailleur à accepter un nombre important de LLTSA) malgré une volonté très opérationnelle d'établir un planning le plus serré possible.

Le relogement temporaire (entre démolition et réception des logements) dépasse cinq années. Aucun dispositif sur l'île ne permet l'accueil de familles sur une telle durée.

Enfin, si certaines familles ont accepté les logements temporaires proposés, avec risque d'expulsion sans solution au bout d'un an, une majorité n'a pas souhaité quitter Koungou en raison de la scolarisation de leurs enfants (inscription possiblement refusée ailleurs). La priorité des ménages témoigne de la volonté à conserver les prémices de toute intégration sociétale (accès aux services publics, dont l’école).

Entre temps, la commune de Koungou s'est engagée dans la démolition d'un immeuble de marchands de sommeil, Chehouliah (2022), dont les arrêtés préfectoraux et municipaux (2020) restaient en attente d'exécution. Ce fait permet de rappeler qu'un système parallèle de profit se nourrit de la détresse humaine. Ce système est puissant, les marchands de sommeil n'en sont qu'une facette et la MOUS de Carobolé l'a mis en évidence sous plusieurs formes.

Une fois Carobolé contractualisé, et la préfecture souhaitant continuer son engagement, la commune s'est avancée sur le projet de grande ampleur de Mavadzani (2024), libérant un terrain total de 12,5 ha. Toujours avec la volonté de garantir l'usage public de l'aménagement et donc d'en rester maître, cette échelle implique la mise en place d'une ZAC[11] avec le triptyque classique (aménageur, opérateur LS et constructeur. Mais les volontaires n'affluent pas. Un appel d'offres est toujours en cours et a été prolongé. La SIM (GIE-TOI)[12] engagée sur Carobolé ne s'est pour l'instant pas portée candidate. L'EPFAM témoigne de difficulté à avancer sur la ZAC de Longoni (village nord de la commune de Koungou) et est engagée, non sans lenteurs, sur la ZAC de Doujani conventionnée depuis mai 2018. Enfin, AL'MA[13], tout nouvellement installée à Mayotte pourrait peiner à convaincre.

Le 2 décembre 2024, la première pierre de Carobolé était posée. Le 14 décembre 2024, les vents violents de Chido dévastaient Mayotte, dont les bureaux de la mairie de Koungou.

Que retenir ?

Koungou a décidé de s'attaquer à ce qui est considéré, de fait, comme une fatalité : l'habitat indigne et l'accès au foncier pour édifier une ville en devenir. Pour cela, les réglementations françaises ont été sollicitées, leur application très controversée et la Direction générale en responsabilité très critiquée pour avoir osé engager la destruction d'habitats, légers, précaires, spontanés, peu importe le nom donné.

1 - Comprendre

Le développement de l'habitat informel est une réponse à une incapacité d'intégration au sein des règles sociétales en cours. Vouloir lutter contre cet habitat implique aussi de questionner les règles et/ou leur application.

2 - Répondre

La brève analyse présentée du processus suivi met en évidence le travail conjoint, et son importance, sur les trois échelles relevées : L'Habitat - la Forme urbaine - les Besoins des habitants. Koungou s’est engagée dans une réponse ambitieuse, qui n’est pas encore gagnée :

3 - Agir

Le portage politique est une condition majeure de réussite, il implique la nécessaire légitimité de l'acteur public, et donc sa construction.

S’attacher les compétences nécessaires, leur donner le cadre adéquat : à Mayotte cela implique de gérer la présence des compétences d'aménagement du territoire, largement sous-présente sur l'île ;

La corruption s’oppose à toute légitimité : quelle suite est donnée aux divers rapports qui la dénoncent (dont ceux de la Cour régionale des comptes) ?

Garantir une parfaite coordination entre acteurs, aux intérêts différents

Ce n'est pas parce que l'objet est commun, la construction de logements, que tous les acteurs travaillent avec le même mode de pensée. Un réel accompagnement de la maîtrise d'ouvrage (AMO) peut se révéler très utile, voire nécessaire :

Ne pas minimiser les impacts des délais - disposer d’un planning simplifié consolidé et inter-partenaires permet un socle commun de dialogue entre les divers langages;

L’inertie d’un (seul) partenaire peut perdre un projet : l'absence du Conseil Départemental de Mayotte au sein du NPNRU[14] de Koungou = créances non soldées.

Innover dans les processus pour répondre aux enjeux propres du terrain

La volonté de la part de la ville de Koungou d'établir une convention de concession pour Carobolé, afin de garantir un réel projet d'aménagement public a été très controversée. L'enjeu est maintenant posé et très risqué pour la ZAC de Mavadzani dont l'ampleur dépasse les capacités et les enjeux communaux.

Alors, Chido ?

Parler d'opportunité n'a aucun sens, l'informalité a cette réactivité de réponse aux besoins vitaux et de nouveaux bangas constellent le territoire mahorais. Une fois appréhendé que l'informel répond à l'incapacité de foyers à s'intégrer dans les règles sociétales établies, ou du moins appliquées, est-il possible d'accepter, pour cette reconstruction engagée, le besoin de (re)poser la question de l'habitat autrement ?

[2] A.Burlat, JB.Abderamane, Lorsque la réponse humanitaire requiert des politiques de développement urbain, IIED, 2017, 48p.

[3] DROM : Département et région d'outre-mer

[4] EPFAM : Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

[5] MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

[6] RHI : Résorption de l'habitat insalubre

[8] LLTS, LLTSA : « Logement locatif très social » et « Logement locatif très social adapté »

[9] LLS : Logement à loyer social

[10] LATS : Logement en accession très sociale

[11] ZAC : Zone d'Aménagement Concertée

[12] SIM : Société Immobilière de Mayotte

GIE : Groupement d'intérêt économique

TOI : Territoire Océan Indien

[13] AL'MA : Action Logement Mayotte

[14] NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

Comments